Вспоминая дядю Юру...

Давным-давно, во времена моего детства, у нас на даче в деревне Лопатино стоял старомодный довоенный радиоприёмник, американский RCA. Почти семьдесят лет прошло, а я до сих пор помню этот массивный деревянный корпус с плавными закруглениями, тёмно- коричневую материю рельефной отделки и зелёный глазок настройки на волну, похожий на таинственный кошачий глаз. Округлая шкала подсвечивалась мягким желтоватым светом и на ней мелкими буквами были нанесены названия далёких загадочных городов - Лондон, Дели, Нью-Йорк, Багдад, Рио де Жанейро, Аддис Абеба… Помещался RCA на террасе бревенчатого дома, откуда открывался вид на окрестности, сильно напоминавшие земной рай - залитое солнцем поле золотистой пшеницы, темнеющий вдали лес, мирно пасущееся за речкой стадо коров с безмятежно спящим пастухом. За околицей на пригорке росли сосны и в воздухе была разлита благодать - аромат диких полевых цветов и запах хлева, -"благорастворение воздухов", как сказал поэт. Пчёлы и шмели с усердием собирали нектар в зарослях алого шиповника, которым был обсажен дом. У крыльца в бледно-жёлтых цветках жасмина копошились огромные бронзовые жуки, горящие на солнце золотисто-зелёным огнём - вид они имели чрезвычайно важный и щёгольский, а стремительный полёт их сопровождался басовитым гудением тяжёлого бомбардировщика. Летний зной и деревенская тишина замедляли время и обволакивали "золотой ленью", как в эллинистических стихах Мандельштама. Приёмником в основном пользовался папа и по воскресеньям у нас в доме звучал тот неповторимый и давно ушедший "BBC English" английских дикторов послевоенной поры, которым сам папа, уж точно, владел не хуже ("Ник знает английский лучше нас" - говаривали дипломаты английского посольства, в котором папа состоял на службе почти полвека). Подсаживался к приёмнику и мой старший брат Гуля. Поколдовав сручками, он настраивался на волну другого вражеского голоса и вскоре из динамика доносилось знакомое мне с детства "This is The Voice of America". А вслед за тем завораживающий баритон Виллиса Коновера под знаменитую "Take The A Train" сообщал о начале очередной джазовой программы "Music USA". Мне, пятилетнему, иногда тоже разрешалось включить приёмник. Вращая ручку настройки, я зачарованно слушал чужую гортанную речь, заунывное восточное пение, чьи-то еле слышные позывные, далёкие и непонятные сигналы азбуки Морзе - целый мир звуков, приходящих из ниоткуда и непостижимым образом попадающих в наш старый RCA. И вот теперь, пытаясь что-то вспомнить о тех давно ушедших днях, вдруг испытал я странное чувство - почудилось мне, будто вновь я вращаю ручку приёмника, настраиваясь на волну. Я вращаю её медленно-медленно и постепенно сквозь ткань времени начинают проступать смутные образы - что-то такое давно забытое и, казалось, безвозвратно утраченное. … Вторая половина пятидесятых. Зимняя заснеженная дорога, выхваченная из темноты светом фар дымчато-зелёной "Победы". Ровный гул двигателя и застывшая на "шестидесяти" рубиновая стрелка мягко подсвеченного спидометра. Я сижу сзади на уютном победовском диване и как заворожённый, неотрывно смотрю на дорогу - мне кажется, будто машина стоит на месте, а белая полоса пустынного Минского шоссе стремительно летит ей навстречу. Вместе с моими самыми близкими родственниками мы возвращаемся из подмосковного посёлка Баковка, где живёт баба Лёля, моя бабушка по папиной линии - по воскресеньям в её доме собирается вся наша большая греческая семья (о-о, как же я это любил!). Мне всего-то лет восемь, но я каким-то особым чутьём уже понимаю, что сидящий за рулём человек машину ведёт превосходно - уверенно, точно, без единого лишнего движения. Вот, пожалуй, и всё, что помню из той поездки. Да ещё самое её окончание, когда мы тихо-тихо едем по Малой Бронной в сторону Садовой уже вдвоём - тот, кто за рулём и я. Слева медленно проплывает знакомый мне с детства деревянный, с полукружиями окон и лепниной, павильон катка на Патриарших, а затем и сам каток в обрамлении заснеженных аллей (спустя десять лет строчка "В час небывало жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан…" вызовет ностальгию и предчувствие сюрприза, которое не обманет - роман окажется восхитительным!). Человек за рулём ведёт машину в глубокой задумчивости, погружённый в свои мысли. И лишь у самого Ермолаевского переулка (там, где теперь на месте чудных старомосковских домиков высится поразительно безвкусное сооружение под идиотическим названием "Патриарх"), спохватившись, спрашивает меня, мальчишку: - Не знаешь, тут на Садовую выезжать можно? - Можно! - отвечаю я, не имея ни малейшего понятия, можно ли на самом деле, но гордый оттого, что ко мне обращаются как к взрослому. Мы поворачиваем направо к Маяковке и тут же нас настигает возмущённая трель милицейского свистка. Тот, кто за рулём, крякнув с досады ("Ну что ж ты!") останавливается. - У вас такое лицо, будто вы поймали крупную щуку! - приветливо

улыбается он подошедшему милиционеру, но тот сохраняет серьёзность и к шуткам не расположен…

Это одно из великого множества моих детских воспоминаний о дяде Юре, младшем папином брате - Георгии Дионисовиче Костаки, который долгие-долгие годы по крохам собирал всеми забытый и никому не нужный русский авангард. Он собирал его увлечённо, страстно и с любовью, полагаясь лишь на врождённый художественный вкус и чутьё истинного коллекционера. Он извлёк его из небытия и вернул к жизни, собрав крупнейшую в мире частную коллекцию, большую и лучшую часть которой на склоне лет передал в дар Третьяковской галерее. С тех пор о дядьке написано немало, но мне, тем не менее, хотелось бы добавить к этому несколько слов от себя - постараюсь рассказать о нём по-семейному, чтобы живой человек был виден. Начну с истории семьи, в которой, увы, много белых пятен - к сожалению, все мы в молодости "ленивы и нелюбопытны". Поиски корней, будь они возможны, привели бы в Грецию сороковых годов девятнадцатого века - примерно в это время прадед мой, Спиридон Костаки, и родился, а нарекли его, вероятно, в честь покровителя скотоводства, святого Спиридона Тримифунтского (в юности тот пас овец, вёл жизнь праведника и снискал себе любовь и уважение добрыми делами, помогая странникам и нищим, за что удостоен был от Бога чудесного дара исцелять болезни и изгонять бесов). Кроме имени, о моём прадеде никаких сведений в семье не сохранилось. Родиной же его сына и, стало быть, моего дедушки, Дионисия Спиридоновича Костаки, был остров Закинтос, расположенный в Ионическом море к западу от Пелопоннеса. Дедушка, кажется, имел там какое-то дело, связанное с деревообработкой. Причины, по которым он покинул родину, были стары как мир - поиски лучшей доли. На рубеже веков, а может и раньше, дедушка оставил древний, залитый горячим солнцем греческий островок и отправился в далёкую холодную Россию, которая в это время развивалась быстро и поразительно успешно. В семье сохранились какие-то сведения о его сотрудничестве с российской табачной фабрикой Бостанжогло - одной из старейших в стране. Выпускавшая курительный табак и сигары, фирма через своих агентов и приказчиков закупала табачный лист с плантаций Бессарабской, Таврической и Херсонской губерний, имела в Москве два фирменных магазина - на Никольской и Кузнецком мосту, - и занималась розничной торговлей в Петербурге, Риге, Самаре и других городах России (у Павла Бурышкина в "Москве купеческой" встречается упоминание об "известном табачном фабриканте и балетомане М.Н.Бостанжогло", которому Михаил Абрамович Морозов за ночь проиграл в Английском клубе более миллиона рублей). Раньше я всегда считал, что дедушка с бабушкой познакомились в Греции и, поженившись, уехали в Россию. Также мне казалось, что бабушка родилась на острове Самос, омываемом водами Эгейского моря с восточной стороны Греции, в непосредственной близости от турецких берегов. Но лет пятнадцать назад, расспросив в нашей семье всех, кто ещё что-то помнил, я в этом засомневался. Похоже, более правдоподобна другая версия - бабушка, Елена Эммануиловна Папахристодуло, родилась где-то в Средней Азии, скорее всего в Ташкенте. Смутно помню её рассказы о бесконечно долгом путешествии в кибитке по бескрайним среднеазиатским степям. Мне всегда представлялось, что этот путь из Ташкента в Москву она проделала уже взрослой, будучи замужем за дедушкой, но, возможно, то были её детские воспоминания. Однажды по радио, в машине, сквозь помехи и треск довелось мне услышать чьё-то пение, поразившее меня своей искренностью и какой- то абсолютной безысходностью. Волна то уходила, то вновь возвращалась, половины слов я не разбирал, но под эту странную надрывную песню, из которой запомнился лишь "ковыль", да рифмовавшаяся с ним "дорожная пыль", в воображении моём почему- то возникли азиатские степи без конца и без края, и моя бабушка в кибитке. Не раз, и не два пытался я потом выяснить, кто же это пел, но безуспешно. И лишь несколько лет спустя, случайно оказавшись на Кузнецком мосту и купив на улице кассету (стоял там одно время какой-то человек не от мира сего с уникальными записями), я. наконец, вновь услышал этот голос - то был Алёша Димитриевич, исполнявший "Колодников" на стихи графа Алексея Константиновича Толстого: Спускается солнце за степью, Вдали золотится ковыль, - Колодников звонкие цепи Взметают дорожную пыль… По туманным обрывкам семейных преданий воссоздать картину прошлого теперь уже почти невозможно. Тем не менее, известно, что бабушкина мама была знатного происхождения - в её жилах текла кровь аристократического рода Саррис. Её муж и мой прадед, Эммануил Папахристодуло, кажется, имел в Ташкенте табачный бизнес, но со временем разорился. Некогда богатая семья, в которой было четверо дочерей, распалась, после чего в восьмидесятых годах девятнадцатого века бабушка со своей мамой и сестрой Любой оказалась в Москве. О дальнейшей судьбе бабушкиного отца, равно как и о судьбе двух её сестёр, Лизы и Шуры, я ничего не знаю - вроде бы, они уехали во Францию. И всё же остров Самос в семейной памяти сохранился - возможно, родом оттуда были бабушкины родители или, по крайней мере, кто-то из них. В это трудно поверить, но я никогда не слышал имени своей прабабки - она ушла из жизни задолго до моего рождения и даже ни одной её фотографии не сохранилось. Осталось в памяти, что в семье её по-гречески называли "Ненека" - то есть, бабушка. Да ещё чудом уцелел листок, на котором папиной рукой много лет назад назад было написано: "Ненека - интеллигентная, благородная и святая женщина, любимая всеми". Об истории знакомства дедушки и бабушки семейные хроники умалчивают. Можно только предполагать, что состоялось оно в самом начале двадцатого века или чуть раньше, когда бабушке было лет восемнадцать-двадцать, а дедушке около тридцати. Во всяком случае в Каире, куда их ненадолго забросила судьба, дедушка с бабушкой уже были женаты и там в 1901 году у них родилась дочка Марика. Спустя два года, уже в Москве, на свет появился старший из четырёх сыновей, которого в честь деда назвали Спиридоном. Затем через пять лет родился Николай (мой папа), ещё через пять - Георгий и, наконец, в 1918 году - младший из братьев, Дмитрий. Историю нашей семьи коротко не опишешь - надеюсь, когда-нибудь ещё соберусь это сделать. А пока скажу лишь, что дедушка был очень добрым и глубоко верующим - многих спасал от голодной смерти, когда после октября семнадцатого в стране наступила эпоха всеобщего равенства, братства и счастья. Бабушка его корила: - О своих детях подумай… Сама она - вместе с сестрой, с тётей Любой, - в тридцать седьмом была арестована по обвинению в подготовке покушения на товарища Сталина (обеим было под шестьдесят). Два года по тюрьмам - в Бутырке и в Таганке - уцелели, благодаря греческому подданству и заступничеству греческого посла, которого папа просил о помощи. Тётя Марика - в девятнадцать лет овдовевшая и оставшаяся с годовалым сыном Христофором на руках. Муж её, Фёдор Христофорович Метакса, богатый и блестяще образованный грек, отличался несносным характером, говорил на многих европейских языках и в двадцать втором году умер от сыпного тифа. Дядя Спира, старший папин брат - выдающийся мотогонщик, обладатель многочисленных призов и многократный чемпион страны, трагически погибший в седле мощного "Harley-Davidson" во время гонки летом 1930 года. Погиб он при странных обстоятельствах - да что там, "при странных", - убили его, вот и весь сказ. Похороны дяди Спиры вылились в грандиозное траурное шествие - вся автомобильная и мотоциклетная Москва того времени пришла проститься с ним. Через полтора года не стало дедушки - он умер от горя, так и не оправившись после гибели сына. Папа мой, Николай - блестящий переводчик, администратор и глава русского персонала посольства Великобритании в Москве, удостоенный королевой высшей британской награды - ордена MBE (Member of the British Empire). Дядя Митя - младший из братьев, прошедший через страшный котласский лагерь, куда его, греческого подданного, упекли девятнадцатилетним мальчишкой и где он чудом выжил. Однако ж, воспоминания такого рода имеют свойство никогда не кончаться, поэтому отложу их до лучших времён и вернусь к тому, ради кого и затеял этот очерк - к Георгию Костаки, к дяде Юре. В 1913 году, когда он родился, семья жила на Тверской близ Благовещенского переулка, в доме купца Исаева (1) (через тридцать пять лет после рождения дяди Юры на свет появлюсь и я, автор этих строк, и по удивительному совпадению дом моего детства окажется в сотне метров от Благовещенского, на Большой Садовой - всем почитателям Булгакова он известен теперь как "Дом No302 бис"). Символично, что перед Первой мировой на свет они появились почти одновременно - феномен под названием "русский авангард" и мой дядька, Время было сумасшедшее и воздух совершенно особый - только в таком вот бунтарском воздухе русский авангард и мог соткаться (вспомнился вдруг Баратынский с его гениальным "И ношусь, крылатый вздох, Меж землёй и небесами"). Евгений Рейн это предвоенное, а потом и предреволюционное безумие схватил совершенно блистательно: Это всё накануне было, почему-то в глазах рябило, и Бурлюк с разрисованной рожей Кавальери казался пригожей. Вот и Первая мировая, отпечатана меловая символическая афиша, бандероль пришла из Парижа. В ней туманные фотоснимки, на одном Пикассо в обнимку с футуристом Кусковым Васей. На других натюрморты с вазой. И поехало и помчалось - кубо, эго и снова кубо, начиналось и не кончалось от Архангельска и до юга, от Одессы и до Тифлиса, ну, а главное, в Петрограде - все как будто бы заждалися: "Начинайте же, Бога ради!". Из фанеры и из газеты тут же склеивались макеты, теоретики и поэты пересчитывали приметы: "Значит, наш этот век, что прибыл… послезавтра, вчера, сегодня!" А один говорил "дурщилбыр" в ожидании гнева Господня. Из картонки и из клеёнки по две лесенки в три колонки по фасадам и по перилам Казимиром и Велимиром. И когда она всё сломали, и везде не летал "летатлин", догадались сами едва ли с гиком, хохотом и талантом, в ЛЕФе, в Камерном на премьере, средь наркомов, речей, ухмылок, разбудили какого зверя, жадно дышащего в затылок.

Авангард - этот безумный всполох в культурной и художественной жизни России, - просуществовал совсем недолго и к середине двадцатых, когда дядя Юра был ещё мальчишкой, сошёл на нет, угас. В послевоенные сороковые про это искусство никто уже не вспоминал, будто его и не было вовсе. Именно тогда дядьке моему, собиравшему и старых голландцев, и фарфор, и русское серебро, случайно (случайно ли!) попались на глаза несколько холстов авангардистов - и "заболел" он ими на всю жизнь. Каким-то особым чутьём уловил он эту загадочную, странно притягательную силу авангарда и с тех пор, несмотря на насмешки, был предан ему всю свою жизнь (лет через двадцать, в парижском ресторане, Шагал в присутствии дяди Юры скажет жене: - Вава, я тебе говорил - у Костаки верный глаз!). Но вернусь в дореволюционные времена. С Тверской семья перебралась в Большой Гнездниковский, в трёхэтажный домик, притулившийся подле десятиэтажного небоскрёба, ставшего, согласно легенде, местом гибели своего создателя - в страшном восемнадцатом году Эрнст Карлович Нирнзее, талантливый московский архитектор и страстный автомобилист, покончит здесь жизнь самоубийством, бросившись в пролёт лестницы. На первом этаже дома Нирнзее помещалась редакция берлинской сменовеховской газеты "Накануне" и в начале двадцатых сюда частенько хаживал Булгаков - лет тридцать назад, впервые прочитав об этом, я подумал: а ведь дедушка вполне мог быть с ним шапочно знаком. Тогда же наведывался сюда и Мандельштам - они с женой нашли приют в доме Герцена на Тверском бульваре, как раз посередине между Гнездниковским, где прошло дяди Юрино детство, и Бронной, где он - уже собиратель авангарда, - поселится с семьёй после войны. Здешний московский быт той далёкой поры замечательно представлен драматическими зарисовками Леонида Видгофа в его "Москве Мандельштама". Вот Пришвин, спящий в Доме Герцена на лавке, покрытой мандельштамовской плешивой енотовой шубой, к которому Мандельштам "козликом-козликом, небритый и всё-таки гордо запрокинув назад голову" бежит одолжить папироску и лист писчей бумаги. А вот голодный неприкаянный Хлебников - Мандельштамы делятся с ним кашей и заливным, состряпанным живущей в подвале старушкой-дворничихой. Происходит всё это в комнате, где вместо занавесок к окнам первого этажа прикреплены листы с красочными фигурками, писанными гуашью в коричневых тонах Надеждой Мандельштам - ученицей Александры Экстер. Вот, наконец, и чудный рассказ самого Мандельштама о его утреннем путешествии за керосином в местную трущобу, напоминающую итальянский двор - через подворотню, по какой-то немыслимой, чуть ли не монастырской лестнице, каменным террасам и развороченным плитам, мимо обитых войлоком дверей и перекрестий протянутых бечёвок, мимо снующих под ногами голодных детей в нелепых длинных одеждах… И вот там "в одно из окошек из-за кучи барахла всегда глядит гречанка красоты неописуемой, из тех лиц, для которых Гоголь не щадил трескучих и великолепных сравнений". Помню, мелькнуло - уж не бабушка ли? Или тётя Люба? Но, наверное, это мои фантазии… Под конец жизни дядя Юра с ностальгией будет вспоминать своё детство: "Москва в те годы была малолюдной. По Тверской цокали копыта ещё уцелевших лошадей, запряжённых в пролётки на дутых шинах. Лихачи важно восседали на козлах в синих поддёвках и шапках с меховым околышем.". Добавим к этому - Александр-то Сергеевич тогда стоял на Тверском бульваре, и лицом к Страстному монастырю, а не спиной к кинотеатру, как сейчас. На Пасху шла служба и Большой колокол Страстного монастыря в Пасхальную ночь возвещал о начале праздничного звона всех московских колоколен, первым откликаясь на благовест Большого Успенского колокола "Ивана Великого" (и ничему это не помогло, и ни от чего не спасло…). А по правую руку от Александра Сергеевича помещалась церковь святого Дмитрия Солунского с чудом сохранившейся древней колокольней, которая была старше самой церкви - большая редкость для Москвы. Дедушка часто бывал в этой церкви и как-то раз в начале двадцатых взял с собой сына Юру. Шестьдесят лет спустя дядя Юра будет вспоминать о том сильнейшем впечатлении, которое на него, мальчишку, произвела эта служба: "Всё озарилось ярким светом паникадил, украшенных цветами, воссиявшими вверху под сводами и осветившими клиросы. Храм ожил. Певчие спешили занять свои места. Паникадила, стоявшие на полу, сверкали, будто были сделаны из чистого серебра. Множество цветов, стоявших в корзинах, украшало иконы. От увиденного у меня заколотилось сердце - до этого я никогда и нигде не видел подобной красоты. Началась пасхальная служба с приглашённым митрополитом Варфоломеем при участии более пятидесяти священников и дьяков, облачённых в драгоценные стихари и ризы. Служба сопровождалась пением двух хоров, как бы соревновавшихся друг с другом: не успевал замолкнуть левый клирос, как с правого начиналось песнопение, прерываемое густым басом дьякона: "Господи, помилуй…" …Помню, что мне почему-то хотелось плакать…". Впечатление оказалось таким сильным, что на следующий день дядя Юра упросил дедушку поговорить с настоятелем церкви, чтобы тот взял его прислуживать. С тех пор целый век минул и сейчас, оглядываясь назад, только диву даёшься - какие же удивительные кружева сплетает порой судьба, соединяя невидимыми нитями и людей, и сами времена. В начале двадцатых восьмилетний Юра Костаки ходит с отцом в церковь Дмитрия Солунского, иногда даже звонит в колокола, а перед большими праздниками остаётся там ночевать, засыпая на кипе стихарей - у мальчиков, прислуживающих настоятелю, работы непочатый край (церковь эта - часть его детства, и не отсюда ли его увлечение древнерусским искусством, которое он будет собирать наряду с авангардом, обнаружив связующую нить между старыми иконами и работами авангардистов, в частности, Михаила Ларионова?).

В конце двадцатых весёлый и буйный Аристарх Лентулов - этот бывший пензенский семинарист "с манерами волжского ушкуйника" и внешностью ярмарочного богатыря, один из самых ярких и самобытных художников того времени, - в числе других картин создаёт превосходный ночной пейзаж Страстной площади, на котором запечатлена церковь Дмитрия Солунского. А ещё годы спустя коллекционер Георгий Костаки наощупь, вслепую, полагаясь лишь на свою интуицию, разыскивает и спасает от забвения работы русских авангардистов, включая и Лентулова, а в середине пятидесятых в Сан-Поль-де-Вансе услышит от Шагала подтверждение в своей правоте: - Вы знаете, Костаки, это был один из самых больших художников "Бубнового валета"! И вся наша жизнь состоит из таких вот странных совпадений. Знаменитый русский меценат Сергей Иванович Щукин… В начале двадцатого века страстно увлечён французскими импрессионистами и постимпрессионистами, которых тогда не то что в России, но и во Франции никто в грош не ставил. Игнорируя ухмылки известных коллекционеров, собирает картины, от которых Репину однажды станет дурно. "Из-за вас надо мною понемногу издеваются", - пишет он Матиссу. Леонид Пастернак вспоминает, как Щукин, пригласив их с Серовым на очередные "смотрины", смеясь и заикаясь, вытаскивает откуда-то из-за портьеры первого своего Гогена, "Маоританскую венеру с веером": "Вот - су…су…сумасшедший писал, и су…су…сумасшедший купил.". Ну как тут не вспомнить дядю Юру, которого за глаза называли "грек-чудак", посмеивались над ним и даже слегка жалели - дескать, собирает человек никому не нужный хлам, ерунду какую-то. Возвращаясь к древнерусским иконам, которые дядя Юра собирал увлечённо и с любовью (около полутора сотен досок, писаных с ХV по ХVII век), добавлю, что Матисс, гостивший у Щукина в Москве осенью 1911 года, впервые увидев иконы, пришёл в совершеннейший восторг и, потрясённый, сказал: "Я десять лет потратил на искание того, что ваши художники открыли ещё в ХIV веке. Не вам надо ездить учиться к нам, а нам надо учиться у вас.". Или вот другой персонаж, стоявший у истоков русского авангарда - "тайновидец лопастей" Владимир Татлин. Необъяснимым образом в этом человеке, которого Клюн считал истинным самородком, сочеталось несочетаемое. С одной стороны - новаторство и конструктивизм, живописные рельефы, о которых Хлебников скажет "Так неслыханны и вещи Жестяные кистью вещи", а также бескомпромиссные теоретические споры с Малевичем (всё никак сферы влияния поделить не могли, кому - Земля, а кому - Небо), утопическая четырёхсотметровая "Башня" во славу большевизма и никогда не летавший "Летатлин". А с другой - совершенно дивное, проникновенное пение под бандуру старинных, полных тяжести и горя, каторжных песен: Придёт цырульник с острой бритвой Заброооит он мне висок… И никак, ну никак татлиновский авангардизм с этими горестными, берущими за душу песнями эпохи Николая Первого, и с этим непостижимым перевоплощением в "горевого" человека, которого заковывают в кандалы, не вязался. Вот так и с дядей Юрой - очень похоже! Жизнь, отданная русскому авангарду. Необъятная квартира-музей, в которой легко заблудиться, с присущим только этому дому восхитительным ароматом дяди Юриного трубочного табака "Three Nuns" и тёти Зининых французских духов. Но главное - картины, картины, картины… Сотни картин, развешанные по стенам от пола до потолка и стоящие вдоль стен прямо на полу - феерический танец цветовых геометрических фигур, сумасшедшее смешение красочных пятен, загадочные переплетения линий и плоскостей, искривление времени и пространства. От всего этого исходила какая-то древняя завораживающая сила - что-то такое шаманское, первобытное, языческое. Малевич, Кандинский, Шагал, Клюн, Лентулов, Родченко, Татлин, Эндеры, Попова, Экстер… всех не перечислишь. Как это описать? Это было ни на что не похоже, сравнить даже не с чем, но кружило голову и впечатление производило ошеломляющее. Я видел эти картины с самого раннего детства и всякий раз чувствовал их мощь - что же говорить про дядьку, который этим жил и дышал. И при этом - его шестиструнная гитара и старые русские цыганские романсы, настоящие! Как это в нём уживалось? Ученик Иванова- Крамского, играл он просто чудесно - в полной отрешённости, меланхолически перебирая струны, в задумчивости глядя куда-то вдаль и сам себе тихонько подпевая. Иногда к нему присоединялась тётя Зина, его жена - голос у неё был изумительной чистоты, но при этом какой-то очень домашний. Я, мальчишкой, заслушивался - как же это было прекрасно! Не успел закончить про Татлина, как в памяти моей в связи с дядей Юрой возник ещё один образ, на этот раз уже абсолютно уникальный - создатель русской футуристической зауми, автор знаменитого "Дыр бул щыл" Алексей Кручёных. Это ему скандальной славы Хебеб Хабиас, сочинявшая нечто совершенно безумное, посвятила "Обращение к учителю моему за No 2 Алексею Кручёных" (за No 1, надо думать, был Иван Грузинов, а может и Давид Бурлюк - поди, теперь, догадайся). И это он, Алексей Кручёных, придумал "Весну с угощением", в которой … на столе пасхальном Блюдоносном Рассыпан щедрою рукою Сахарный сохрун, мохнателький мухрун, Кусочки зользы И сладкостный мизюль… Но всё это в дни молодости - футуристические теории, проборматывание загадочных несуществующих слов, "вселенский язык", оформленные Клюном авангардные книжки, упорное отрицание всей прошлой культуры. А к старости он сделается библиофилом, в полутёмной каморке которого вперемешку со всякой рухлядью под слоем вековой пыли будет храниться бесценный книжный антиквариат - то самое классическое литературное наследие, которое он так яростно отрицал. Вот и дядька мой, долгие годы не признававший реалистическую живопись, на склоне лет смягчился и с большим уважением говорил о Рокотове, Левицком, Боровиковском, о крепостных художниках из коллекции Савелия Ямщикова, которую он оценивал очень высоко. "Как причудливо тасуется колода!", - повторю вслед за Булгаковым. Характеру с самого детства был неожиданного, порой даже лихого. Жили они тогда уже в подмосковном посёлке Баковка, где дедушка купил дом с чудным участком - сосны, старый дуб близ крыльца, яблоневый сад, овраг, полого спускающийся к ручью. И вот за какую-то провинность дядьку наказали, оставив без обеда - было ему тогда лет десять. В знак протеста он исписал все баковские заборы: "Черти- греки голодом морят!". Пройдёт много лет. В начале шестидесятых дяди Юрина дочь Лиля окончит филфак МГУ и станет устраиваться на работу. Одно место, второе, третье… не берут никуда - отец-то иностранец, к тому же сотрудник канадского посольства. Ну, что…садится дядя Юра в машину и едет на Кропоткинскую в УпДК, то есть в Управление по обслуживанию дипкорпуса (в те годы по старинке говорили "Бюробин"). Принимает его какой-то большой начальник (сама любезность): - С чем пожаловали, Георгий Дионисович? Дядя Юра (обстоятельно): - Да вот, хочу с вами посоветоваться, решил я тут заявление написать, а на чьё имя - не знаю, вы уж мне подскажите, не сочтите за труд. Начальник (задушевно): - Конечно подскажу, Георгий Дионисович, конечно, а что за заявление? Дядя Юра (буднично): - Хочу от дочери отказаться. Начальник (бледнея): - Георгий Дионисович, что вы такое говорите? Дядя Юра (эдак безразлично): - Да понимаете, какая штука - на работу её из-за меня не берут. Как только дело до анкеты доходит, отец-иностранец - как красная тряпка на быка! Решил я от дочери отказаться, что ж я ей жизнь-то буду ломать! Начальник (мать честная, дипломатический скандал!): - Георгий Дионисович, не беспокойтесь, мы всё уладим! Вскоре Лиля уже работала. Папа, посмеиваясь, иногда говаривал: - Ну, братец, ты у меня арти- и-ист! Лет десять спустя дядя Юра выпишет себе из Швеции новенькую с иголочки Вольво-164. Потрясающая была машина - под капотом рядная 3-литровая "шестёрка", автоматическая коробка передач, сиденья дымчато-голубой кожи, стереофонический радиоприёмник, мощный кондиционер, предпусковой подогреватель с электронным таймером, в мороз автоматически запускавший и двигатель, и отопление салона - и всё это почти полвека назад! И вот, едет он в Подкопаевский, в Управление ГАИ, чтобы поставить автомобиль на учёт - а ему там вдруг выдают белые дипломатические номера. Правда, не "D", а "М", но от этого не легче - за пределы Москвы не выехать. И никакие уговоры не помогают даже несмотря на то, что сотрудники - хорошо знакомые люди: - Георгий Дионисович, не можем, и рады бы, да не можем - приказ! Дядька идёт к начальнику-генералу и, щуря глаз, говорит голосом тихим и страшным: - Вы чего добиваетесь? Чтобы я к родной матери на Баковку съездить не мог? Хотите, чтобы я голову в петлю сунул? Вы мне выбора не оставляете! Скандал жуткий, но обычные чёрные номера всё-таки выдали. Ну, не совсем обычные, спецсерии - но хотя бы без ограничения выезда из Москвы. Вдруг вспомнился его приезд в Москву осенью восемьдесят шестого. Чувствовал он себя уже неважно, мучила одышка, но каждый его день был заполнен до предела - встречи, встречи, встречи, - и с родственниками, и со старыми друзьями, и с Tретьяковкой. И вот, семейное застолье у нас на Университетском и дядька рассказывает, что ему звонил Арманд Хаммер и во время разговора спросил: - Джордж, ты был в моём Центре международной торговли на Пресне? Видел там сад из искусственных деревьев? Это моя гордость! - Видел, - отвечал дядька, - большей безвкусицы представить себе нельзя, как тебе такое в голову могло прийти! Прикажи вырубить немедленно, не позорься! Спустя какое-то время тот перезвонил: - Джордж, я сделал, как ты сказал - сад убрали!

Вспоминая дядя Юру, я должен сказать, что весёлым видел его редко. Он не был мрачным человеком, нет - скорее, слегка отрешённым, всегда немного грустным. Но и пошутить мог - мама вспоминала какой-то семейный сбор тридцать девятого года. Родители мои ждут дочку Ирочку, а дядя Юра с тётей Зиной мечтают о сыне Спирочке. Дядюшкино шутливое предсказание: - Вот что я вам скажу - у нас родится Спирочка с дырочкой, а у вас - Ирочка с пипирочкой! И в сентябре тридцать девятого мама рожает сына Дионисия, а тётя Зина в декабре - дочку Алики (в семье их всегда называли Гулей и Лилей). Гуля впоследствии станет одним из лучших джазовых саксофонистов Москвы, а Лиля продолжит традиции отца. (2)

Другая сценка, о которой мне рассказывала мама. Баковка, Пасха сорок восьмого года - на столе духовитые куличи, пасха, сияющие разноцветные яйца. Вся семья в сборе, я же присутствую за этим праздничным столом пока ещё у мамы в животе - она вот-вот должна меня родить, но когда точно, никто, естественно, не знает. Тут дядя Юра, вдруг задумавшись, смотрит куда-то вверх, потом на маму, и, подняв палец, изрекает: - Родишь четвёртого мая!

Вот при таких обстоятельствах семьдесят с лишним лет назад - именно четвёртого мая, - я на свет и появился.

Больше всего воспоминаний с Баковкой-то и связано - долгие годы, даже десятилетия, место это было родовым гнездом нашей семьи, её домашним очагом, и я до сих пор помню особый уют этого дома с его жарко натопленной печкой, старым патефоном и большим столом в гостиной, за которым усаживалось иногда человек до тридцати.

Мама впервые вошла этот дом в тридцать восьмом году, когда они с папой познакомились, влюбились друг в друга и вскоре поженились. Ненеку, мою прабабку, она уже не застала, но тётя Люба ещё была жива и осталась в маминой памяти сидящей у окошка с гитарой в руках. Слушая мамины воспоминания, которыми она делилась очень скупо. я с изумлением узнал однажды, что после ареста бабушки, тёти Любы и дяди Мити дом был отнят у нашей семьи и отдан чужим людям - позже его каким-то чудом удалось вернуть.

Я-то сам бабушкин дом помню с начала пятидесятых - он

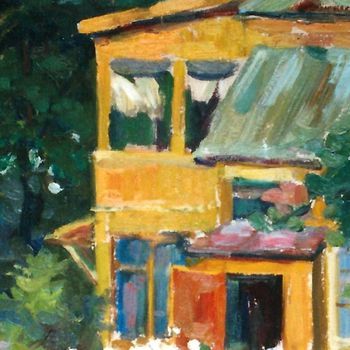

тогда ещё был одноэтажным. Второй же этаж дядя Юра надстроил несколько лет спустя - прямо с улицы туда вела крутая лестница с белой двустворчатой дверью внизу. Просторная комната второго этажа с большим столом, комодом и тахтой окнами выходила в сад. Оттуда был виден и сам участок, и узенький переулок, тупичком упиравшийся с улицы в крашеные ворота участка, по обеим сторонам которых росли золотые шары.

Стены комнаты были увешаны картинами, среди них очень хороший натюрморт Вейсберга с крупными бело-голубыми тарелками на столе и мрачный, но чрезвычайно выразительный пейзаж с летящим в ночи чёрным паровозом Оскара Рабина.

Смежная с этой комнатой спаленка представляла собой настоящий запасник, сплошь заставленный картинами и старинными иконами, заваленный папками с рукописями, акварелями и рисунками. Хранился там и Зверев - сотни превосходных работ пятидесятых годов. Была, также, крошечная кухонька и открытая терраса с видом на овраг, ручей и яблони, усыпанные спелой антоновкой.

Его давно уже нет, этого дома, но, к счастью, он сохранился на любимых мною пейзажах Вовы Юшкевича, моего двоюродного брата - замечательного художника-реставратора Третьяковки, неожиданно и страшно ушедшего из жизни совсем молодым.

К бабе Лёле ездили почти каждое воскресенье (по субботам тогда работали). Путь на Баковку, особенно зимой, казался долгим - машины были медлительны, а время неспешно (3).

Миновав Переделкино, съезжали с Минского шоссе направо - папин Гумбер тихо катился по заснеженному посёлку, кругом всё было белым-бело, в каждом доме печка топилась и в морозной тишине под колёсами машины отчётливо слышался скрип снега. Мимо медленно проплывали заснеженные участки, колодец с обледенелой скамьёй, старый трофейный Хорьх за забором. Минуя белую снежную поляну с застывшей каруселью и погружённым в сон летним кинотеатром, дорога спускалась к замёрзшему пруду, а потом забирала вверх к станции Баковка. Мы, однако, так далеко не проезжали и перед поляной поворачивали направо в наш переулок-тупичок длиной метров сто. Гумбер, имевший очень низкую посадку, в переулке нередко застревал и тогда приходилось звать на помощь дядю Митю, семья которого продолжала жить здесь вместе с бабушкой.

Во второй половине пятидесятых поездки на Баковку, так мною любимые, были связаны ещё и с радостным ожиданием увидеть дяди Юрину машину, а если повезёт, то и прокатиться на ней. Машиной этой был легендарный английский Ленд-Ровер (замечу, кстати, никаких "джипов" тогда и в помине не было - говорили "вездеход" и никак иначе). Дяди Юрин Лендик, как мы его называли, имел необычную внешность - запасное колесо крепилось прямо на капоте, а узко посаженные фары помещались в глубине выступающих вперёд крыльев, благодаря чему он был похож на добрую дворнягу из какого- нибудь детского мультика. Короткий и грубо срубленный, весь в заклёпках, Лендик отважно штурмовал снежную целину, загребая всеми четырьмя колёсами - вид его, при этом, был горделивым и уморительным одновременно. Помню, Женя Метакса, жена Христа, глядя на залихватскую дяди Юрину борьбу с сугробами, смеялась: - Ездит как молодой!

Мнителен дядька был до невозможности. Помню, большой семейный сбор у бабушки на Новый Год (конец пятидесятых) - по давней традиции собирались Первого января. Мы привезли английские хлопушки с гостинцами внутри - там были фигурки животных, дудочки, крошечные водяные пистолетики, "тёщин язык", свистульки в виде паровоза, птички или лошадиной головы. Попадались, также, китайские фонарики, кастаньеты, саксофончики-пищалки, бумажные цветные зонтики или что-нибудь экзотическое - накладные алые губы, а то и торчащие ведьмины клыки. И непременно - цветная, с серебряными блёстками, бумажная шапочка-корона и листочек с какой-нибудь шуткой, подтверждающей своеобразие английского юмора. И вот надо же такому случиться, чтобы дяде Юре достался скелет - смешной такой скелетик-игрушка, безобидный совершенно. Дядька сделался чернее тучи и поздним вечером, прощаясь, уезжал в мрачном настроении (слава Богу, прожил ещё сорок с лишним лет после этого).

В пятидесятые годы на Баковке часто бывал Зверев - приезжал вместе с дядей Юрой и его семейством. Сиживал за общим столом, попивал водочку, потом шёл наверх работать. Свои знаменитые шедевры он создавал в считанные минуты, бешено тыча кистью, беспорядочно ляпая пятна гуаши тут и там, и всем казалось – это какое-то надувательство, настоящий художник так работать не может. Но вот спустя десять минут он сбрасывал на пол готовую работу – и рты раскрывались от изумления. Помню день, когда он минут за сорок написал шесть портретов – три маминых, два папиных и один мой. Эти великолепные работы и сегодня украшают стены нашего дома. В другой раз, сидя за столом, он схватил салфетку и стал что-то черкать на ней шариковой ручкой. Продолжалось это меньше минуты, после чего он положил салфетку перед папой – это был папин портрет в профиль, причём выполненный вполне реалистически и с поразительным сходством.

Иной раз что-то такое совсем пустячное вспоминается - а душу греет. Вот весна середины шестидесятых, мы с моим одноклассником Вовкой Щербаковым стоим в саду и он закуривает, а я ему дико завидую, но при родителях не смею. Подходит дядя Юра, у которого закончилось курево, и просительно обращается к Вовке на "Вы": - У вас сигаретки не найдётся? Тот с готовностью извлекает пачку и даёт огоньку. - Вот, спасибо! - благодарит дядюшка, с удовольствием затягиваясь каким-то советским горлодёром. Папин иронический комментарий: - Ну, ты, братец, стрело-о-ок! А Вовка потом много лет подряд будет повторять: - В мемуарах обязательно опишу, как Георгий Дионисович у меня сигаретку стрельнул (увы, не успел)! А то ещё, помню - дядя Юра пригласил папу с мамой на приём, который он устраивал для канадских дипломатов у себя на Ленинском. Через несколько дней на Баковка такая вот сценка. Дядюшка, обращаясь к папе (очень веско): - Знаешь, братец, канадцы меня потом переспрашивали - это ваш брат?! Мы думали, это какой-то посол! Вот, я тебе скажу - у меня и слава, и признание, а всё равно в тебе есть что-то такое… солидность какая-то, которой мне недостаёт! Папа (благодушно посмеиваясь): - Конечно, братец, у меня живот-то побольше твоего будет! А вот Баковка начала семидесятых. Сидя за столом, дядя Юра попыхивает трубкой и дом постепенно наполняется ароматом его трубочного табака. Дядька, между тем, неспешно рассказывает о приёме в одном из западных посольств, куда он был приглашён. Приехав к назначенному часу, он оказался в компании пятнадцати послов западноевропейских стран, в связи с чем испытал некоторое смущение. Во время обеда он обратился к своему соседу, послу Швейцарии, если не ошибаюсь: - Вы знаете, - сказал он, - я неловко себя чувствую. Вы все - высокопоставленные дипломаты, а я - простой сотрудник канадского посольства… - Господин Костаки, - возразил тот, - нас, послов, много, а Вы - один! Вы сделали великое дело, собрав уникальную коллекцию. Это Вы нам оказали честь, придя сюда! - и с этими словами посол предложил тост за дядьку. - Там понимают и ценят, - с горечью закончил дядя Юра, - а здесь… И он обречённо махнул рукой. Ох, времечко это душное. Помню, в сентябре семьдесят четвёртого был у нас большой семейный сбор, на который дядька приехал прямо с "Бульдозерной выставки", когда против художников пустили поливальные машины, бульдозеры, осатаневшую от злобы милицию и "представителей общественности" в штатском. На его глазах измывались над людьми, которых он любил и опекал, с которыми его связывали дружеские отношения. Смотреть на него, только что всё это пережившего, было просто страшно - лицо его подёргивалось и стало чёрного цвета. Многие из участников этой печально знаменитой выставки вскоре уехали - дышать уже стало нечем. А спустя четыре года и дядьке пришлось покинуть Россию - необъяснимым образом дважды пропали картины из его московской квартиры, в пожаре сгорел баковский дом, начались угрозы по телефону, стало страшно за детей и внуков. Тут, пользуясь случаем, хочу сказать о безумно надоевшем вранье в тех публикациях, где упоминаются обстоятельства дядькиного отъезда на Запад. Пишут, что он купил себе свободу, что это была сделка, что он не хотел отдавать картины, но заставили - всё это идиотские фантазии и бессовестная ложь. Я ещё мальчишкой слышал, как дядя Юра на Баковке вслух мечтал передать свою коллекцию какому-нибудь крупному музею - ещё при Фурцевой! И чтоб картины непременно были в экспозиции и люди могли бы их видеть. Он так и говорил, с некоторым даже пафосом, но абсолютно искренне - эти картины должны принадлежать русскому народу. Единственное условие, которое он выставлял - надпись "Дар Костаки". И уезжать в те годы он никуда не собирался - да вот пришлось. Обосновался он в Греции, ставшей ему настоящей второй родиной. Уже оставалось ему не так много, каких-то двенадцать лет, но как же полно - несмотря на возраст и болезнь, - он их прожил. Малая часть вывезенной им из России коллекции (лучшая и самая ценная была подарена Третьяковке) в течение ряда лет с грандиозным успехом экспонировалась в музеях Европы, Америки и Канады, после выставки в Стокгольме дядька был награждён шведским Орденом Полярной звезды, о нём восторженно писали западные газеты - Москва же в это время, получив в дар бесценное собрание русского авангарда, хранила холодное молчание. В Греции дядя Юра взялся за кисть и краски - изумив всех, он начал создавать превосходные натюрморты и пейзажи, на которых выжженная солнцем греческая земля сменялась ностальгическими воспоминаниями о далёкой России, которую он так любил. Одну его картину я хорошо помню - дядька писал её при нас в семьдесят девятом году, когда мы с папой и Гулей по его приглашению приехали в Грецию. Писал в такой как бы беседке, закрытой лишь с одной стороны высокой каменной стеной и увитой сверху виноградной лозой с тяжёлыми гроздьями винограда - здесь благодатная тень спасала от палящего солнца. Спустя годы в воспоминаниях большого дяди Юриного друга Соломона Шустера (у нас в семье его всегда дружески называли Аликом) я вычитаю о "жемчужно-серой фальковской палитре". И тотчас вспомню ту самую дядькину картину в жемчужно-серых и аметистовых тонах - греческая беседка и все мы, в ней сидящие. Никогда больше её не видел, но впечатление осталось на всю жизнь - остановившееся на миг время, каким-то чудом схваченное дядькиной рукой. Но вернусь в деревню Лопатино, с которой начал этот текст - она ведь тоже неразрывно связана с дядей Юрой. Благословенное место это открыли мои родители - они снимали здесь дачу, начиная с сорок восьмого года, а в сорок девятом к ним присоединился и дядя Юра с семейством, и греческая семья Апазиди, с которой нас связывали дружеские отношения ещё с довоенных времён. В детстве переезд на дачу был для меня настоящим праздником. В конце мая мы покидали Москву и на долгих три месяца перебираясь в подмосковную глушь - как же я это любил! Деревенским просёлком через поле, где так чудно пахло хлевом, дикими полевыми цветами и горячей пылью под колёсами машины, мы проезжали к нашей деревне. Какое раздолье там было - кругом расстилались поля ржи, овса и пшеницы. В речке с журчащей прозрачной водой резвились стайки беспечных мальков, под корягами отсиживались чёрные, с зелёным отливом, раки. Крошечные пляжики горячего белого песка прятались среди кустов - по ним разгуливали непуганые трясогузки и там можно было купаться нагишом. За речкой на Шаблыкиной горе темнел сосновый лес, переходивший в берёзовый - там на опушке паслось стадо задумчиво-меланхолических коров. Левее, через просеку, синел ельник со спелой лесной земляникой и скользкими маслятами с прилипшей к ним сухой хвоей. Там же всегда собирали шишки для растопки самовара, набивая ими английский холщёвый мешок, который вверху затягивался толстой колючей бечёвкой, пропущенной через жёлтые металлические кольца. Деревенскую тишину нарушало лишь кудахтанье кур, ленивое бреханье разомлевших на жаре дворняг, да ворчливый тракторок где-то в поле (много лет спустя в одной хорошей книжке я вычитаю про "медленное переливание времени" и тотчас вспомнится мне Лопатино времён моего детства, в котором каждое лето было - будто целая счастливая жизнь). Дом наших хозяев, сложенный из некрашеных брёвен, стоял на вершине зелёного пригорка, поросшего редкими могучими соснами. Обсаженный яблонями и вишнями, весь в зарослях малины, смородины и сладчайшего мохнатого крыжовника, он помещался несколько на отшибе и это, пожалуй, было лучшее место в деревне - уединённое и необыкновенно живописное. Неподалёку, внизу в овраге, жил своей жизнью крошечный, заросший осокой и подёрнутый зелёной ряской, прудик с головастиками, тритонами и водомерками. По вечерам, когда спадала жара и на землю спускался туман, прудик оживал и оттуда доносилось монотонное лягушечье кваканье - дачная колыбельная, под которую мне засыпалось легко и сладко. Лес вдали, куда мы иногда ходили, носил странное название Ржавка. Солнце почти не пробивалось сквозь густую листву его деревьев - даже в жару в нём царили полумрак и сырость, комары были беспощадны, а на кустах соблазнительно краснели волчьи ягоды. Поговаривали, что в лесу этом можно встретить волка. Однажды, лет десяти отроду, начитавшись историй про Синдбада-морехода, я вышел за калитку в сосны один, без взрослых и глядя в сторону Ржавки, представил себе, что из-за леса в синее небо взмывает гигантская птица Рухх - стало страшно до слёз и я опрометью бросился к дому. В этих же соснах я, шестнадцатилетний, обдуваемый тёплым июньским ветром и переполненный восторгом русского приволья, под влиянием Александра Грина однажды был близок к тому, чтобы полететь - так хорош оказался описанный Грином медленный полёт летающего человека над вечерним благоухающим лугом. Годы спустя я услышу чудный романс на слова Фёдора Сологуба и сразу вспомнится мне то моё восторженное состояние юных лет: И поёт мне ветер вольный Речью буйной, безглагольной Про блаженство бытия, Про блаженство бытия… По утрам в соснах горланили вороны. Рассевшись на деревьях, они оглашали округу радостным карканьем, извещая весь белый свет о наступлении нового чудесного дня. Я просыпался. Сквозь зелёные ветви нашей сосны просвечивало синее небо, в распахнутые настежь окна били потоки солнечного света и мама уже молола кофе в медной греческой кофемолке (к слову сказать, кофемолка эта до сих пор жива - ей больше ста лет). А чуть погодя большой алюминиевый кофейник с изогнутой чёрной ручкой и стеклянной крышечкой, привезённый папой из оккупированной Польши осенью тридцать девятого года, уже закипал на довоенной керосинке, наполняя дом немыслимым ароматом. Вслед за ним закипало и деревенское молоко в пузатом молочнике, на дне которого покоился специальный кружок с бороздками против выкипания - и тогда всей семьёй мы усаживались на террасе завтракать. После завтрака папа, поддавшись на мои уговоры, выходил вместе со мной на лужайку перед домом, где стоял его Гумбер с дипномерами английского посольства - старомодный чёрный автомобиль с округлыми крыльями и огромными хромированными фарами на них (в семье на русский манер всегда говорили "Гумбер", а не "Хамбер"). С папиного разрешения я открывал тяжёлую дверь, вставал на широкую подножку, обтянутую чёрной резиной и забирался на сиденье, вдыхая божественный запах бензина и горячей от солнца кожи. С замиранием сердца поворачивал я ключ зажигания, отчего на деревянном щитке приборов загоралась красная лампочка и нажимал на заветную кнопку стартера - Гумбер вздрагивал и оживал (запомнилась необычная особенность этого классического английского автомобиля конца сороковых: сидящим внутри казалось, что капот его уходит куда-то вверх, в небо - странный оптический эффект, присущий подобным машинам того времени). Одно из ранних воспоминаний: родители около Гумбера, я где-то поблизости, а со стороны деревни к нам идёт дядя Юра. Подходит, расцеловывается по-родственному, а затем усаживается за руль Гумбера явно с намерением куда-то ехать. Я в недоумении - дядя Юра нам, конечно, близкий и совсем родной, но всё же, почему он уселся в папину машину? А он, меж тем, устроившись поудобней, запускает двигатель и первым делом начинает крутить маленькую блестящую ручку на щитке приборов, которая поднимает переднее стекло - жара в машине невозможная. Тут папа, спохватившись, с досадой кричит: - Братец, не трогай ручку, она сломана! - а мама тихонько и укоризненно его останавливает: - Ну, что ты так кричишь, он же обидится! А Гуля вспоминает, как однажды большой дружной семьёй пошли в лес по грибы. Ходили-ходили, устали уже - ничего… Вдруг дядькин истошный крик: - Не нашё-ёл, не нашё-ёл! Все сбежались: - Где, где?! Дядя Юра сидит на корточках и, возбуждённый, показывает прямо перед собой: - Да вот же, вот прямо здесь! - Да где грибы-то? - Так нету грибов, я же и кричу - не нашё-ёл! "Ну, братец, ты у меня арти-и-ист!". Другое Гулино воспоминание - мама угостила дядю Юру квасом собственного изготовления. - Ох, хорош квасок! - одобрил дядюшка, - налей-ка мне бутылочку с собой, завтра на работу возьму. Мама налила квас в бутылку из-под английского джина с металлической пробкой, закрывавшейся специальной подпружиненной скобой (почти семьдесят лет прошло, а я помню эти пробки - очень они мне нравились). Вечером перед сном бутылку с квасом дядька положил в машину на полку под задним стеклом - ну, чтобы не забыть, - и лёг спать. Наутро собрался, оделся (костюм, белая накрахмаленная рубашка, запонки, галстук), сел за руль и поехал в Москву. Стояла страшная жара, бутылка на солнце нагрелась и взорвалась, залив сладким горячим квасом и всю машину, и самого дядю Юру. - Кошмар какой! - говорю я Гуле, - что же дальше-то было? - Ну, сначала пришёл в бешенство, потом смеялся. А сам я помню - вот только что прошла гроза с ливнем, моментально размывшим деревенский просёлок. После грозы - жаркое солнце в синем небе, аромат зелени, пар от земли и сверкающие капли дождя на листьях акации. Из деревни с утробным рёвом выбирается большая светлая машина, очертаниями напоминающая "Победу", но значительно превосходящая её своими размерами - тяжёлый и мощный американец марки Нэш, о которой теперь уже мало кто помнит. За рулём его - дядя Юра, молодой и залихватский. Лихо вращая рулевое колесо, он мастерски, с заносом проходит крутой левый поворот, но здесь на подъёме машина всё же останавливается - колёса её бешено буксуют и из-под них, как из пращи Давида, вылетают увесистые комья глины. Три молодые грации в ярких цветастых сарафанах с весёлым хохотом подбегают к автомобилю, в шесть рук наваливаются на него сзади, и тот, ощутив поддержку, медленно ползёт вперёд. Грации эти - моя мама, тётя Зина и тётя Дора Апазиди (три наших семейства были подобны маленькой греческой колонии). Это одно из самых ранних моих воспоминаний о дяде Юре и в то же время одно из самых приятных, ибо я до сих пор ощущаю "аромат безвозвратно ушедшего" - беззаботно-счастливый дух той детской поры. И вот здесь я, пожалуй, остановлюсь - ибо это было чудесное время неомрачённого заботами детства с его сказочными фантазиями и верой в волшебство. Время, когда родители ещё молоды, у тебя впереди необозримо долгая жизнь и кажется, что так будет всегда.

1. Пользуюсь случаем выразить свою благодарность автомобильному историку Ивану Баранцеву, любезно сообщившему мне эту подробность.

2. Во многом благодаря её стараниям, в Салониках будет создан Музей современного искусства, в основу которого ляжет часть дяди Юриной коллекции, вывезенная им на Запад.

Директор этого музея - замечательный энтузиаст своего дела, влюблённая в русское искусство начала двадцатого века Мария Цанцаноглу. Позже, в 2013 году, создающийся в Москве музей Анатолия Зверева получит от Лили в дар несколько сотен первоклассных работ этого художника лучшего периода пятидесятых- шестидесятых годов.

3. У нас дома всегда говорили именно так, "на Баковку", а не "в Баковку" - не буду нарушать эту семейную традицию